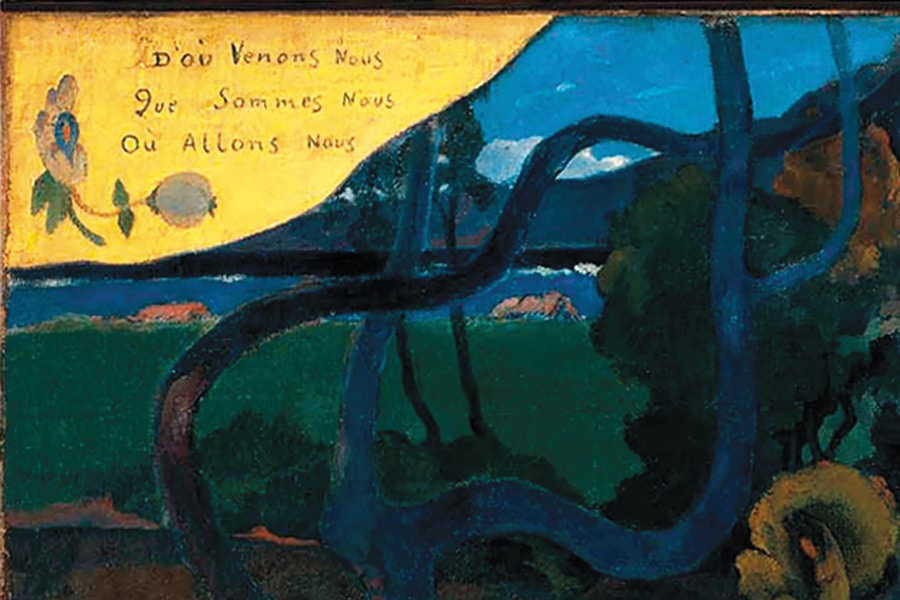

Où allons-nous ?

Un texte de Daniel Laguitton

Paru dans le numéro Automne/Fall 2025

Publié le : 15 août 2025

Dernière mise à jour : 2 septembre 2025

Ces questions interrogent nos origines, notre identité, notre devenir, suscitant une réflexion sur le sens de la vie et la condition humaine.

Lorsque, en 1898, Paul Gauguin inscrivit au coin supérieur gauche d’une immense toile dont il souhaitait faire son testament pictural les trois questions qui sont restées associées à son nom, il était à Tahiti, malade, déprimé, et en deuil de sa fille Aline décédée au Danemark quelques mois plus tôt à l’âge de vingt ans.

L’appréhension du devenir que traduit la troisième question de Gauguin est le lot du genre humain éclos comme une talle de champignons, après quatorze milliards d’années d’incubation cosmique, sur une planète qui tourne depuis plus de quatre milliards d’années autour du soleil à trente kilomètres par seconde et où chaque atome vibre sans cesse à une vitesse telle qu’il est impossible d’en déterminer la position. Vertige.

Chercher un point d’ancrage dans un tel tourbillon est le réflexe naturel qui sous-tend nos efforts en vue d’élaborer des concepts fiables et des modèles philosophiques et scientifiques rassurants tout en feignant d’ignorer l’impermanence de tout ce qui existe. Dans un essai daté de 1920, Pierre Teilhard de Chardin décrit ainsi une humanité prenant conscience des courants qui l’emportent sur l’océan sidéral : « Depuis qu’un premier homme triomphant des apparences crut découvrir que les natures, pas plus que les étoiles, ne sont immuablement fixées sur leurs orbites, mais que leur distribution tranquille autour de nous dessine les remous d’un formidable sillage, — depuis qu’une première voix a retenti, criant à tous ceux qui sommeillaient paisiblement sur le radeau de la Terre : “Mais nous bougeons. Mais nous avançons !… ”, c’est un spectacle plaisant et dramatique de voir l’Humanité divisée jusqu’au fond d’elle-même en deux camps irrémédiablement ennemis, — les uns tendus vers l’horizon et disant de toutes leur foi de néophytes : “Oui nous avançons”, les autres répétant obstinément, sans même quitter leur place : “Mais non, rien ne change, nous ne bougeons pas”.

Ceux-ci, les “immobilistes”, à défaut de passion (l’immobilité n’a jamais enthousiasmé personne) ont pour eux le sens commun, le moindre effort, le pessimisme, et aussi, jusqu’à un certain point, la morale et la religion. Rien ne semble avoir bougé, depuis que l’Homme se transmet la mémoire du passé, ni les ondulations du sol, ni les formes de la Vie, ni le génie de l’Homme, ni même sa bonté. L’expérience a échoué jusqu’ici dans ses efforts pour modifier les caractères fondamentaux de la plus humble plante. La souffrance, la guerre, le vice, un moment assoupis, renaissent d’âge en âge avec une virulence croissante. La recherche même du Progrès ne fait qu’exaspérer ces maux : vouloir changer, c’est tendre à ruiner l’ordre traditionnel, péniblement établi, qui a su réduire au minimum le malaise des vivants. Quel est le novateur qui n’a pas ouvert la source des larmes et du sang ? — Au nom du repos des hommes, au nom des faits, au nom de l’ordre établi et sacré, défense à la Terre de bouger. Rien ne change et ne peut changer. […]

Cependant, émue par le cri de la vigile, l’autre moitié des Hommes a quitté le cercle ou l’équipage, assis en rond autour du feu domestique, se raconte toujours les mêmes histoires. Penchés sur l’Océan obscur, ils interrogent à leur tour le clapotis des vagues le long des planches qui les portent, — ils hument les parfums qui roulent dans la brise, — ils regardent les traînées d’ombre qui sillonnent, d’un pôle à l’autre, l’éternel Inchangé. Et voici que, pour eux aussi, — toutes choses restant individuellement les mêmes, et les bruits de l’eau, et la senteur de l’air, et les lueurs dans le ciel, — toutes choses cependant se lient et prennent un sens ; l’Univers incohérent et figé revêt la figure d’un mouvement. »

Nous sommes donc tous dans le même bateau, même si les uns se pensent à quai, alors que d’autres tentent de jeter l’ancre, ou ont le mal de mer, ou se proclament capitaines, ou se mutinent, ou s’empiffrent au buffet première classe, ou s’enivrent au soleil sur le pont, ou s’affairent dans la salle des machines, ou, ou, ou…

La quête de sens des passagers du navire Terre est multiforme et subjective, mais deux grandes stratégies prévalent : 1) la construction mentale de repères fixes : idéologies, projets, rébellions, addictions, etc. ; 2) le ralliement enthousiaste au mystérieux mouvement de créativité de l’univers par la création artistique, le travail bien fait et la célébration.

Le nouveau récit (toujours fragmentaire) de l’aventure de l’univers tel que nous le raconte la science répond « partiellement » à la question « d’où venons-nous ? ». La reconnaissance de notre appartenance à la communauté terrestre (minéraux, végétaux et animaux inclus) répond « partiellement » à la question « que sommes-nous ? » et devrait nourrir une révérence envers notre mère la Terre. « Partiellement », en effet, car l’absolu échappe, par définition aux entraves du savoir. Ab‑solutus signifie « totalement libre de liens ». Aimer le Mystère fait intrinsèquement partie du jeu de colin-maillard de l’art de vivre.

Dans « A Study of History », Arnold Toynbee, sans répondre directement à la question « où allons-nous ? », suggère une manière sereine d’y aller : « Nous ne devons toutefois pas nous contenter de comprendre nos divers héritages culturels ni même de les apprécier. Nous devons y reconnaître et y aimer la part du trésor commun de notre humanité dont chacun de nous est l’héritier au même titre que chacun contribue à sa manière au patrimoine commun. Sans le feu de l’amour, les dangereuses fissures qui traversent la solidarité sociale humaine ne sauraient être réparées. Le danger, même lorsqu’il est aussi extrême qu’aujourd’hui, n’est jamais une source de stimulation suffisante pour nous inciter à prendre les mesures nécessaires pour nous en sortir. […] Un froid calcul opportuniste ne saurait nous inspirer l’énergie spirituelle requise. L’énergie requise ne peut venir que de la poursuite désintéressée d’un but positif plus inspirant que la tentative négative d’éviter l’autodestruction. Chez les humains, cette quête positive ne peut provenir que de l’amour. »

« Aimons donc, aimons donc ! De l’heure fugitive, hâtons-nous, jouissons ! L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive ; Il coule, et nous passons ! » (Lamartine, Le lac)

Daniel Laguitton

Abercorn